💡我が家の結論

日頃からスケジュール共有し、事前に緊急時の預け先を確認しておく

✍️事前に確認しておけばよかったと思うこと

共働き家庭であれば、子どもが保育園や幼稚園に通い出すということは共働きが再会することになるということ。共働きが再会する前に、子どもが熱を出した時の対応について、事前に調べたり夫婦で話し合っておけばよかったと思ったので、その内容をまとめました。

- 日頃のスケジュール共有

- 自宅周辺の病院の確認(できれば評判含め)

- 病気になったときの対応(お迎え含む)

- お互い休めないときの預け先

子どもが保育園や幼稚園に通いだすと、色々な人と触れ合う機会が増えます。そうすると、風邪や病気になることが増えます(免疫がつく良い機会だと僕は前向きに捉えていましたが)。

病気ではなくても、子どもの場合は肌などが大人に比べて敏感だったりするので、ちょっとしたことでも心配になります。実際、にゃまる(娘)が2歳くらいのときに朝起きたら手が大きく腫れ上がっていて、心配になったので会社を休んで朝一番で皮膚科に行ったことがありました。そのわりに、診断結果は”蚊に刺され”でした(笑)

子どもが風邪を引くのは仕方ないとして、共働きの問題はそのときどう対応をするか、です。僕はわりと有給を取りやすい会社だったのですが、子どもが預けられないから会社を休みというは意外とあるかと思います。新型コロナウィルスが流行っていた時期は、テレワークで子どもと一緒ということもあったので、日々の保育士さんのありがたさが身しみました。

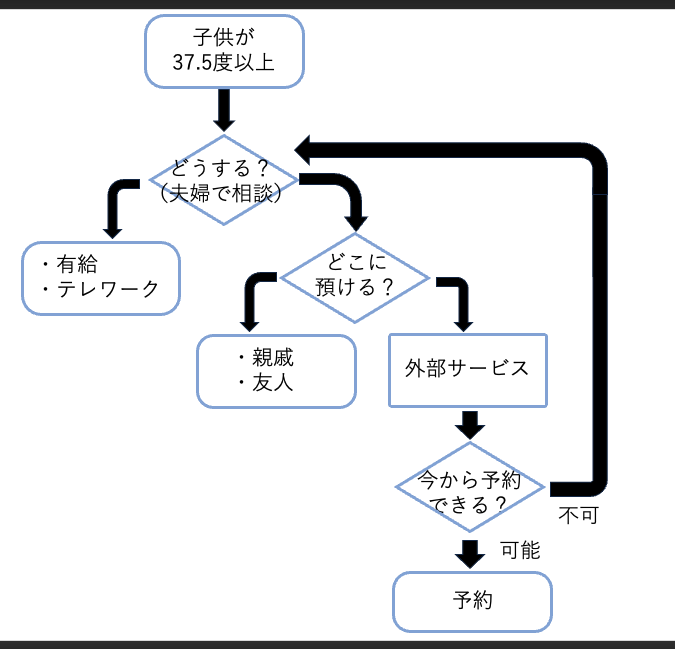

我が家の”にゃまる発熱時ワークフロー”を載せておくので、よければみなさまのご家庭でも参考にしてください。

☎️夜間の子どもの発熱時の相談窓口

まず、発熱と言っても、いつ発熱するかでだいぶ対応が変わりますよね。病院にすぐに行けない”夜中”の発熱はかなり焦るかと思います。夜間にお子さんが発熱し、緊急外来を受診すべきか迷った場合、まずは「小児救急電話相談(#8000)」を利用することが日本小児科学会で推奨されています。にゃまるは夜中の3時とかによく高熱をだすので、何度かお世話になりました。丁寧に対応いただけたのと、どうなったら病院にいけばいいかの判断基準をアドバイスいただけたため、安心できました。

- 利用方法:携帯電話やプッシュ回線の固定電話から「#8000」にダイヤルすると、お住まいの都道府県の相談窓口に自動転送されます。

- 受付時間:都道府県によって異なりますが、一般的には夜間や休日に対応しています。

- 対象年齢:おおむね15歳未満のお子さんが対象です。

- 相談内容:お子さんの症状に応じた対処方法や、医療機関を受診すべきかどうかの判断などについてアドバイスを受けられます。

詳細は、以下のウェブサイトでご確認いただけます:

このサイトは電話以外にも、症状に対するチェックリストがあり、それを使うと緊急度や対応の目安になります。

📷 病状が見た目でわかるなら写真を撮ろう

”食品のアレルギーで家ではすごい唇が腫れたいたのに、病院についたら元通り”

”血便がでていた!けど、病院ででどんなウンチだったかうまく伝えられない”

”顔にひっかき傷ができてたけど、翌日には消えていた”(爪が伸びているとこういうことがよくありました)

みたいなことが、結構ありました。子どもに限らず、病状が見た目でわかるものは写真を撮っておくと後でお医者さんに状況説明するのに役に立ちます。

🏫 保育園・幼稚園での登園基準

子どもを預けたことがないと、意識することはないのですが、保育園や幼稚園では、子どもの健康と集団生活の安全を守るため、発熱時の登園に関する明確な基準が設けられています。

- 37.5℃以上の発熱:多くの保育園では、子どもの体温が37.5℃以上の場合、登園を控えるよう求めています。

- 38℃以上の高熱:特に38℃以上の高熱がある場合は、24時間の体温の推移を確認し、解熱後も一定期間自宅で様子を見ることが推奨されています。

37.5℃以上の発熱だと登園できなくなるため、共働きが始まってからはにゃまるの身体がちょっと熱いと、ハラハラしながら体温を計るようになりました(笑)

また、特定の感染症にかかった場合、医師の診断と指示に基づき、出席停止期間が設けられます。

- インフルエンザ:発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2-3日を経過するまで登園できません。

- 新型コロナウイルス感染症:発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで登園できません。

その他の感染症(例:溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑など)についても、医師の診断と保護者の登園届の提出が必要となる場合があります。

詳細は、お住まいの自治体や通っている保育園・幼稚園の方針を確認してください。

🗓️夫婦で相談・スケジュール管理

まず最初に検討すると思うのが、夫婦のどちらかが”休む”こと。あとは子どもに付きっきりでなくても過ごせそうな場合は、テレワークなども視野に入れて検討します。我が家の場合、二人ともテレワークにして、会議の時間を共有しておいて担当時間を決めるということもしています。

体調を崩すと、数日間休まなければいけないことも多くあります。

仕事の出張や重要な打ち合わせなどもあり、自分が対応できない日はある程度事前にわかっているかと思います。そのため、我が家では、家を不在にする日や、極力仕事を休みたくない日、遊びに行く日などをGoogleカレンダーなどのアプリに登録してお互いのスケジュールを共有しています。

日頃からスケジュール共有をするようになってから、子どもが登園中に体調を崩したという電話が入った時に、どちらが迎えや病院の対応をするのか、すばやく判断できるようになったのも良い点でした。

ギャン泣きしちゃうので、面倒みるの大変ですよねー

🙇親戚や友人にお願いする

両親などの親戚が近くに住んでいて、条件次第では比較的頼みやすいかと思います。ただ、高齢でも働いている方だったり、持病持ちや身体が悪かったり、と近くに住んでいても頼めないこともありますよね。

友人の場合だと、関係性が近くて、お互い子どもがいて、持ちつ持たれつみたいな状況でないと頼みにくいかなと思います。

親戚や友人にお願いする場合、”緊急時はお願いするかも”と事前に伝えておいたり、頻繁に子どもと会っておくが良いかと思います。

また、親戚や友人に預ける際は、アレルギーなどがある場合には、事前に伝えるようにしましょう。

👨👩👧 共働き家庭向けの病児保育サービス(外部サービス)

共働き家庭でお子さんが発熱した際、仕事を休めない場合に利用できる主な預け先とその特徴をまとめました。

だいたいのサービスは事前登録が必要です。利用できない曜日や、予約で埋まっている可能性もあるので、複数候補がある方がよいと思います。

病気で弱っている我が子を、不慣れな環境で面倒みてもらうのも親としては不安なので、そう言った面でも外部サービスを利用する場合は事前に確認しておくのが良いと思います。

地域によっては、子どもを預けるサービスに補助金がでていたりするので、そういうものがないか合わせて調べてみるのも良いと思います。

🏥 病児・病後児保育施設

病児・病後児保育施設では、病気や病気の回復期にあるお子さんを一時的に預かってくれます。

- 利用方法:事前登録が必要で、利用する際は予約が必要です。

- 対象:病気や病気の回復期にあるお子さん。

- 注意点:施設によっては、感染症の種類やお子さんの病状によって利用を断られる場合があります。

🏠 自宅訪問型の病児保育サービス

自宅訪問型の病児保育サービスでは、看護師や保育士が自宅に訪問し、お子さんのケアを行ってくれます。

- 利用方法:事前登録が必要で、利用する際は予約が必要です。

- 対象:病気や病気の回復期にあるお子さん。

- 注意点:サービス提供エリアが限られている場合があります。

👩👧 ベビーシッターサービス

ベビーシッターサービスでは、病児保育に対応しているシッターを派遣してくれる場合があります。

- 利用方法:事前登録が必要で、利用する際は予約が必要です。

- 対象:病気や病気の回復期にあるお子さん。

- 注意点:病児保育に対応しているかどうか、事前に確認が必要です。

お子さんの急な発熱や体調不良に備えて、事前の準備と情報収集を心がけましょう。必要に応じて、地域の保健所や子育て支援センターなどに相談することもおすすめします。

まとめ

お子さんの体調に不安がある際は、上記の窓口やサービスを活用し、早めの対応を心がけてください。また、日頃からかかりつけ医の診療時間や連絡先を確認しておくと、いざという時に安心です。

コメント